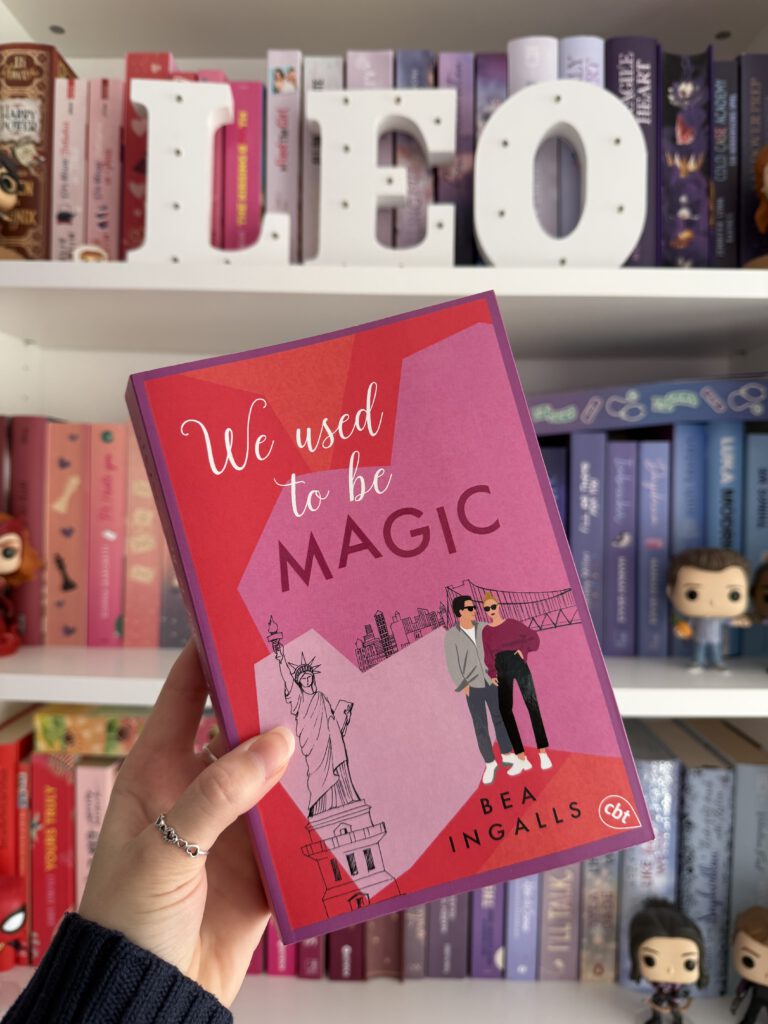

We used to be MAGIC

von Bea Ingalls

cbt

Taschenbuch

Jugendbuch

400 Seiten

Altersempfehlung: ab 14 Jahren

ISBN: 978-3-570-31740-2

Ersterscheinung: 14.01.2026

Das Schicksal hat sie zusammengeführt.

Aber es könnte sie auch wieder auseinanderreißen…

Inhalt:

Die 18-jährige Audrey, ein Nachwuchsmodel aus der britischen Provinz, findet sich zum ersten Mal im schillernden und überwältigenden New York wieder. Fernab von Zuhause versucht sie, in der Modewelt Fuß zu fassen, als sie Ezra begegnet. Ezra ist ebenfalls 18 Jahre alt und kehrt nach einer schwierigen Zeit in England nach New York zurück – mit einer gebrochenen Nase und einem gebrochenen Herzen. Obwohl Ezra eine schwierige Vergangenheit mit sich trägt, fühlen sich Audrey und Ezra sofort zueinander hingezogen. Alles zwischen ihnen wirkt leicht, intensiv und fast magisch. Doch während Audrey mit den dunklen Seiten der Modeindustrie konfrontiert wird und Ezra von seiner Vergangenheit eingeholt wird, steht ihre junge Liebe vor der Frage, ob Gefühle allein ausreichen, um all das zu überstehen.

Meinung:

Diese Geschichte hat mich leiser gepackt, als ich erwartet hatte – und dafür umso nachhaltiger. Diese Romance lebt nicht von großen, dramatischen Plot-Twists, sondern von Atmosphäre, Emotionen und Figuren, die sich echt anfühlen. Audrey und Ezra sind beide erst 18, und genau das merkt man ihren Gedanken, Entscheidungen und Unsicherheiten an – aber auf eine sehr ehrliche, nachvollziehbare Weise. Audrey ist eine Protagonistin, die ich sofort mochte. Sie ist ehrgeizig, neugierig und sensibel, ohne dabei naiv zu wirken. Besonders stark fand ich, wie ihre anfängliche Faszination für die Modewelt langsam Risse bekommt. Die Konfrontation mit den Schattenseiten der Branche wirkt nicht sensationsheischend, sondern ruhig, fast beiläufig – und gerade deshalb umso eindringlicher. Ezra ist für mich das emotionale Zentrum des Romans. Seine Geschichte, nach dem Tod seiner Mutter aus seinem vertrauten Leben gerissen und von seinem Vater nach England abgeschoben worden zu sein, erklärt seine innere Zerrissenheit auf schmerzhafte Weise. Er wirkt oft verloren, beobachtend, manchmal verschlossen – und genau das macht ihn so greifbar. Seine Rückkehr nach New York fühlt sich nicht wie Heimkommen an, sondern wie ein vorsichtiges Annähern an etwas, das er eigentlich nie richtig verarbeiten durfte. Die Liebesgeschichte zwischen Audrey und Ezra ist ein klassischer Slow Burn. Sehr langsam, sehr ruhig, manchmal fast schmerzhaft zögerlich. Wer Action oder schnelle Eskalation erwartet, wird hier nicht fündig. Aber ich mochte genau dieses vorsichtige Annähern, diese Gespräche, Blicke und das ständige Gefühl, dass beide mehr fühlen, als sie auszusprechen wagen. Ja, manche Kommunikationsprobleme wiederholen sich, und stellenweise hätte ich mir etwas mehr Leichtigkeit oder Dynamik gewünscht. Trotzdem hat mich ihre Verbindung überzeugt, weil sie sich nicht perfekt, sondern verletzlich und echt anfühlt. Was besonders hängen bleibt, ist dieses Gefühl von Übergang: vom Teenagersein ins Erwachsenwerden, von Träumen zu Realität, von Magie zu Verantwortung. Und genau darin liegt für mich die Stärke dieses Romans.

Fazit:

„We used to be MAGIC“ von Bea Ingalls ist eine gefühlvolle Coming-of-Age-Romance, die mit leisen Tönen, intensiver Atmosphäre und glaubwürdigen Figuren überzeugt. Audrey und Ezra sind zwei junge Menschen an einem Wendepunkt ihres Lebens, deren Liebe ebenso zart wie kompliziert ist. Das glamouröse New York trifft hier auf emotionale Tiefe und echte Verletzlichkeit. Von mir gibt es daher verdiente 4 von 5 Sternchen.